Krankheitsbewältigung

KRANKHEITS-

BEWÄLTIGUNG

UND BEGLEITENDE HILFEN

HILFE, DIE WEITER GEHT – FÜR KINDER UND ELTERN

Wenn ein Kind schwer erkrankt, ändert sich das Leben von einem Augenblick auf den anderen – nicht nur für das Kind selbst, sondern für die gesamte Familie. In solchen Momenten zählt nicht nur die beste medizinische Versorgung. Es braucht auch Mitgefühl, Halt und Menschen, die helfen, diese schwierige Zeit gemeinsam zu tragen.

In der Kinderklinik Tübingen gehört neben der herausragenden medizinischen Expertise zum Selbstverständnis eine gute Begleitung der Kinder und ihrer Eltern – mit offenen Ohren, hilfreichen Angeboten und einem Herzen, das versteht. Damit Eltern, Geschwister und Angehörige die notwendige Unterstützung bekommen, um die Herausforderung der Krankheit ihres Kindes bewältigen zu können.

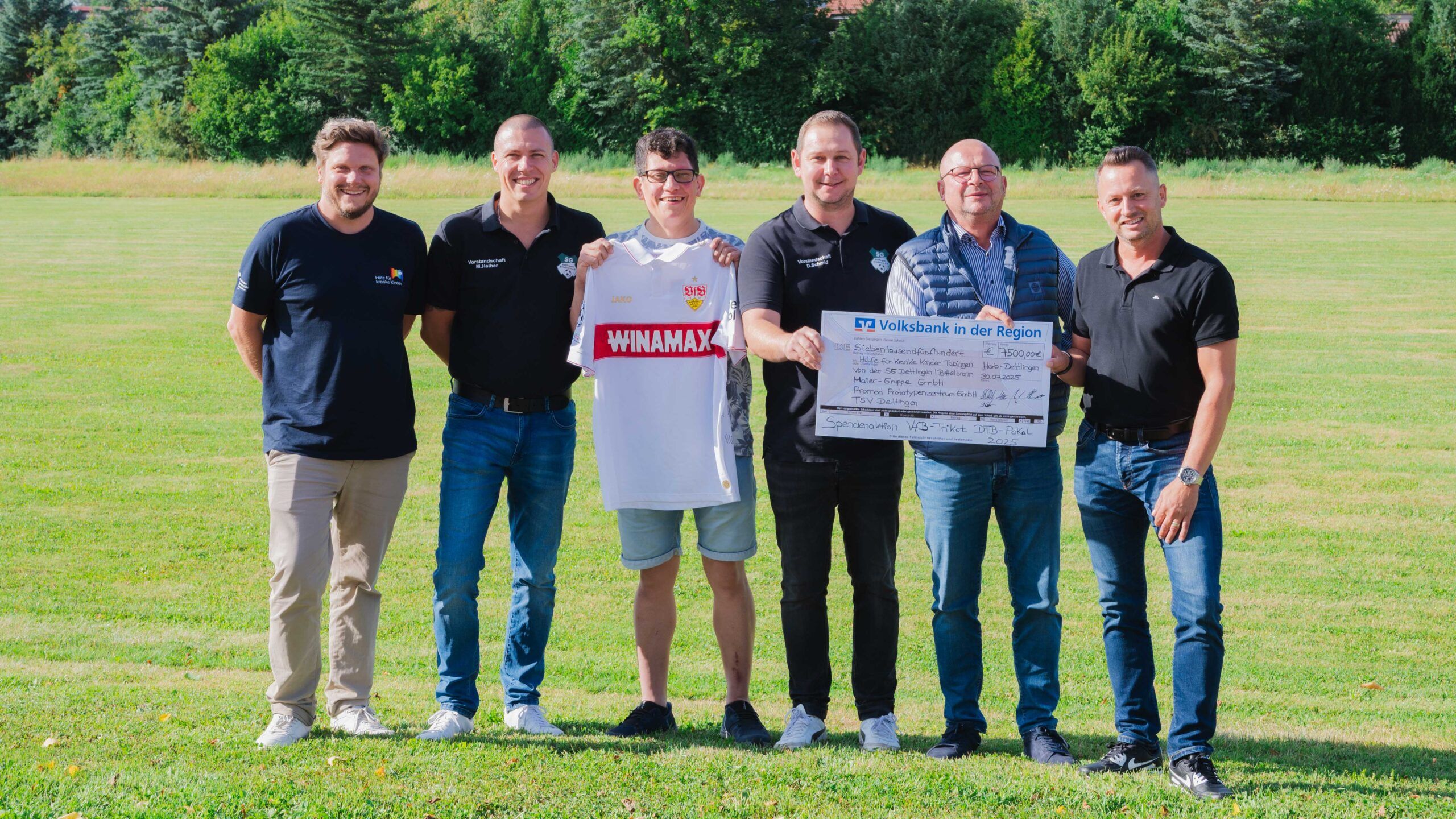

Über unsere Stiftung HILFE FÜR KRANKE KINDER fördern wir gezielt Projekte, die Familien stärken und Kindern Mut machen. Dazu gehören die individuelle Beratung für Eltern von Kindern mit seltenen oder besonders schweren Erkrankungen ebenso wie psychologische Begleitung, Schulung für Notfallsituationen und Besprechung von sozialrechtlichen Fragen. Speziell geschulte pädagogische und psychologische Fachkräfte stehen den Familien zur Seite – kompetent, einfühlsam und engagiert.

Aber wir möchten noch mehr tun: Kindern ein Stück Unbeschwertheit zurückgeben, selbst wenn sie im Krankenhaus sind. Deshalb finanzieren wir über die Stiftung auch all das, was den Klinikalltag leichter und freundlicher macht. Spielzeug für die Spielzimmer, kreative Angebote wie Comiczeichnen und Kunsttherapie sowie viele weitere kleine Lichtblicke, die Trost spenden und Freude schenken.

Denn wir sind überzeugt: Ein liebevoll gestaltetes Umfeld kann heilen helfen – für Kinder und ihre Familien.

Hier einige Beispiele:

Spielzimmer in der Kinderklinik

Delirbetreuung auf der Kinderintensivstation

Psychosoziale-/therapeutische Beratung

Krisenbegleitung und Notfallpsychologie

Notfalltrainings für Eltern und Angehörige

Unser Spendenkonto für Überweisungen:

DE61 6415 0020 0000 5548 55

HAST DU

FRAGEN?

Du findest unser Büro auf Ebene 4 der Kinderklinik im Flur zwischen dem Spielschiff und dem Aquarium. Unsere Tür steht von Montag bis Freitag zu den üblichen Bürozeiten für dich offen. Oder wende dich telefonisch oder per E-Mail an uns – wir antworten so schnell wie möglich.

info@hilfe-fuer-kranke-kinder.de

Hilfe für kranke Kinder – Die Stiftung in

der Uni-Kinderklinik Tübingen

Hoppe-Seyler-Str. 1

72076 Tübingen

Philipp Nährig

Geschäftsstelle / Spenden

Sandra Hönle

Geschäftsstelle / Spenden